我院凝聚态与量子物理交叉团队在新奇量子物态领域取得新进展

近日,我院刘永恺教授带领的凝聚态与量子物理交叉团队在相关领域取得了系列研究进展,围绕新奇量子物态开展了系统研究工作。

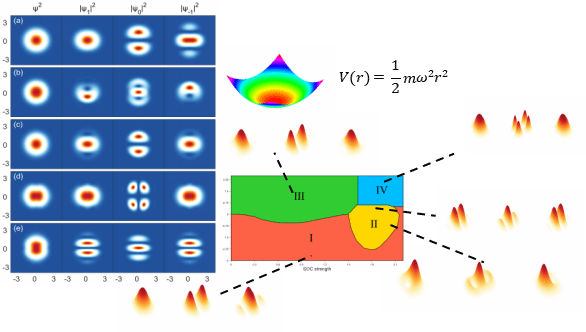

(一)虽然超冷原子是中性的,它们的轨道自由度不能直接感受到真实的磁场。但是近年来,人工磁场通过原子-激光相互作用的工程技术在几个先进的实验室创造出来。随着自旋轨道耦合(SOC)在冷原子实验中的实现,许多理论和实验工作得到了极大的发展,许多新奇的量子相和拓扑激发被人们发现探索。在拓扑量子计算,拓扑材料器件,高密度存储信息等方面具有较大的潜在应用价值。刘永恺教授团队最近研究发现一种新型涡旋分子结构,该结构涡旋呈现特殊分布,并且涡旋和涡旋之间通过domain-wall 连接,研究者对体系的基态相图进行了详细研究,并对该新奇拓扑量子态的定态和动态性质进行了相关数值研究。在规范场调节理论和拓扑学理论的基础上,研究者发现该涡旋分子态是一个组合拓扑结构,拥有铁磁相和反铁磁相的混合流形,其中铁磁相部分是一个标准的二维bimeron结构,对应拓扑数为1。这一研究成果以“Vortex molecules in a spin-orbit-coupled spin-1 condensate”为题,发表在著名非线性期刊Chaos,Solitons & Fractals(SCI一区https://doi.org/10.1016/j.chaos.2024.115854),刘永恺为论文第一作者和通讯作者,2022级研究生高英峰为第二作者。

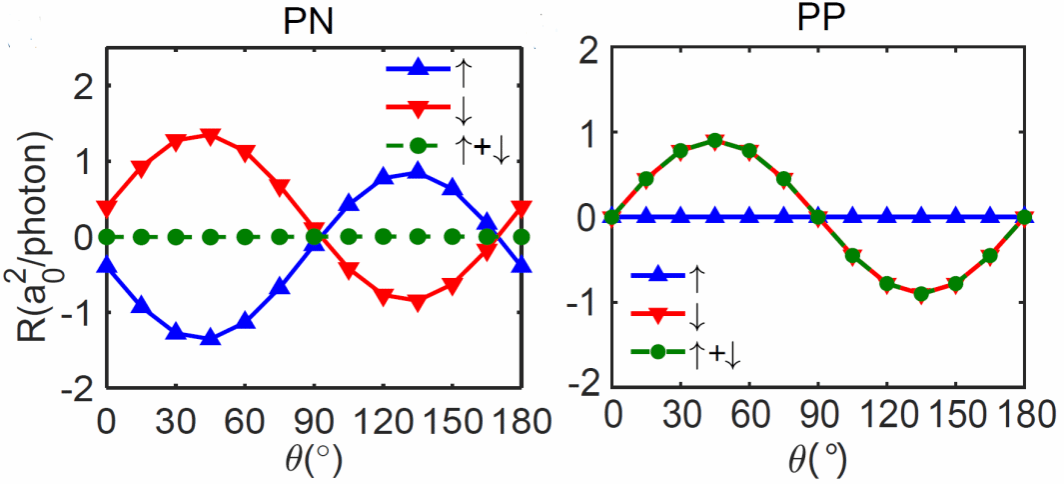

(二)自旋电子器件以电子的自旋自由度作为信息存储和传输的载体,实现了低能耗、高效率、高密度等性能,是纳米电子器件研究中的重大突破,近年来受到了广大研究者的青睐。而在自旋电子器件的研究中,核心挑战之一便是自旋流的产生,特别是纯自旋流的产生,它可以有效的避免电荷电流产生焦耳热的问题,在低能耗器件的发展方面具有广阔的应用前景。基于此,凝聚态与量子物理交叉团队张丽文副教授针对自旋电子学中对纯自旋流和全自旋极化电流产生的应用需求,利用非平衡格林函数和密度泛函理论相结合的第一性原理方法开展了二维碳材料(zigzag γ-石墨炔纳米带)在栅压调控下的自旋相关输运特性研究以及在光伽凡尼效应(Photogalvanic effect) 作用下的自旋相关光电流特性研究。研究发现在PN结构中,产生了不依赖于偏振光的偏振角以及入射角的纯自旋流。而在PP结构中产生了全自旋极化光电流。最后,通过分析栅压在PN和PP结构中引起的电荷密度差和自旋密度差的对称性分布验证了以上结论。相关研究成果以“Gate controllable fully spin-polarized and pure spin current in γ-graphyne nanoribbon”为题发表在Journal of Materials Chemistry C(SCI二区https://doi.org/10.1039/D4TC03876B)张丽文为论文第一作者和通讯作者,2023级研究生郝彦晶为第二作者。

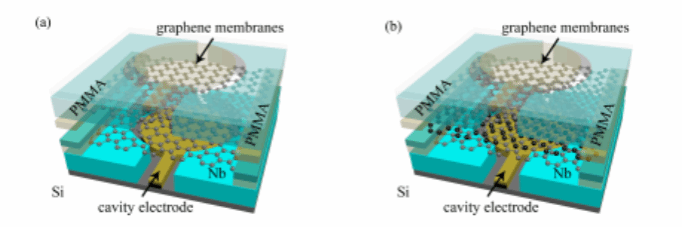

(三)凝聚态与量子物理交叉团队白素英副教授与合作者研究了在PT对称两体及三体机械系统中如何有效操控单向量子导引行为。揭示了系统的PT对称性完全可以以纯量子力学方式由光力诱导的增益和损耗效应予以实现。通过研究异常点附近的量子导引行为,发现无论在PT对称两体还是三体系统中,最优单向量子导引总可以在异常点处成功实现。当系统工作在异常点处时,不仅单向量子导引的区域达到了最大,而且抵抗量子热噪声的鲁棒性显著增强。单向量子导引的方向能够通过改变腔场失谐的正负精确地操控。此外,还从平均布局数的角度予以分析,发现布局数较多的模更有能力去导引布局数较少的模。相关研究成果以“Manipulating one-way quantum steering in a mechanical gain-loss optomechanical system”为题发表在Optics Express(SCI二区 https://doi.org/10.1364/OE.540652)